近日,中南大学湘雅三医院吴松教授课题组和中国科学院杭州医学所赵明教授团队合作,在中国科学院1区TOP期刊《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal,IF=15.1)上发表题为“双模型生物制造具有浓缩生长因子和内皮细胞的血管通路的多孔仿生支架用于修复骨缺损(Dual-model biomanufacturing of porous biomimetic scaffolds with concentrated growth factors and embedded endothelial vascular channels for bone defect regeneration)”的研究论文,介绍了一种基于复合3D生物打印具有内部血管网络的多孔仿生骨支架联合浓缩生长因子用于治疗临界骨缺损的新技术。中南大学湘雅三医院吴松教授、曹旭副教授和中国科学院杭州医学所赵明教授为论文的共同通讯作者,中南大学湘雅三医院崔志博士研究生为文章的独立第一作者,中南大学湘雅三医院为论文的第一署名单位。

重建由严重创伤、骨折相关感染、肿瘤切除等情况造成的临界大小骨缺损一直是世界范围内的临床难题,临界尺寸骨缺损的生物重建具有挑战性。世界上患病或受损的骨组织对移植的骨替代品有巨大需求。骨组织工程有希望解决与骨缺损修复相关的治疗难题,然而血管化程度不足限制了仿生骨支架的应用。因此,开发高度血管化仿骨支架具有重要意义。

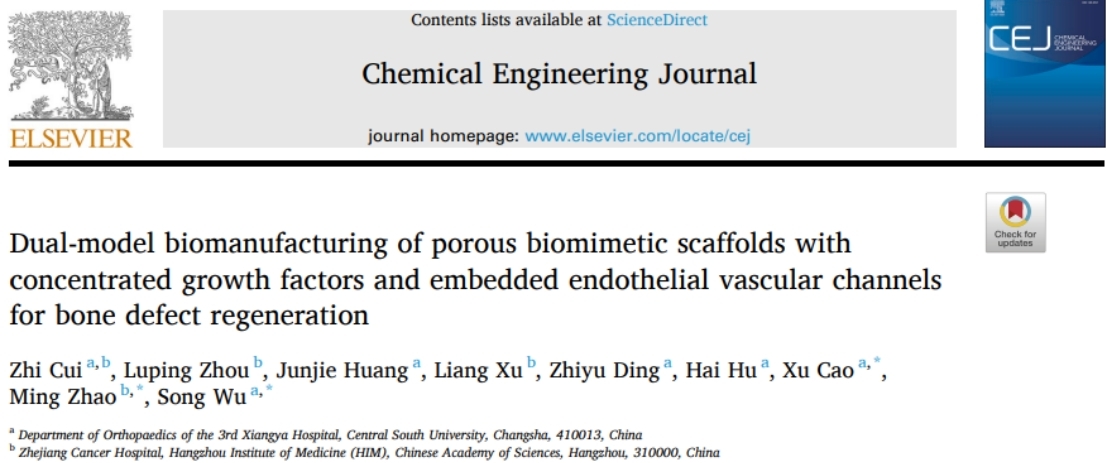

预血管骨仿生分层支架示意图及其在临界骨缺损愈合中的机制示意图

3D生物打印技术可以实现细胞精准的三维空间调控,将血管网络打印进仿骨支架的内部,这种技术对构建血管化组织移植、血管化类器官、血管化肿瘤模型等都具有可观的前景。中南大学湘雅三医院吴松教授团队与中国科学院杭州医学所赵明教授团队对此展开了深度的技术攻关合作,通过双模型生物制造的方法成功制备了高度血管化的骨组织工程支架,预血管仿骨支架具有合适的多孔结构、孔隙率,一定的力学强度,内部具备自组装的多层次的3D血管网络。同时缓释的浓缩生长因子增强了仿生支架的成血管和成骨能力。动物实验结果证明该预血管仿骨支架能有效并快速地与宿主血管整合,协同发挥成骨诱导作用,具有增强的促血管生成和新骨形成能力,在治疗临界骨缺损中展现出了突出优势。这种血管化组织移植策略具有多方面的优点,为构建大规模血管化骨移植物提供了有价值的依据和积极的启示。

该项工作得到了湖南省高新技术产业科技创新引领计划、国家自然科学基金项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.148933。

[上一篇] 中南大学湘雅三医院积极响应第五届全球多中...

人民网 | 新华网 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 中华人民共和国教育部 | 湖南省政府 | 红网 | 湖南省卫生健康委员会 | 湖南省教育厅 | 中南大学 | 湘雅医学院 | 湘雅医院 | 湘雅二医院 | 协和医院 | 华西医院 | 西京医院 | 瑞金医院 | 复旦中山医院 | 武汉同济医院 | 中山医院

医院地址:湖南省长沙市河西岳麓区桐梓坡路138号 中南大学湘雅三医院 版权所有

湘教QS3-200505-000574 备案序号:湘ICP备05001139号 今日访问人数:298405 总访问人数:485438780